近日,中国科学院微生物研究所刘晓团队在Science Advances上发表了题为“Circadian clock is critical for fungal pathogenesis by regulating zinc starvation response and secondary metabolism”的研究论文。该研究证明了植物病原真菌尖孢镰刀菌的内源性生物钟,并揭示了病原体生物钟通过调控锌胁迫应答和次级代谢通路,影响其致病力的分子机制。

病原真菌尖孢镰刀菌引发枯萎病,危害番茄、香蕉、棉花等100多种植物的生长。当前镰刀菌枯萎病防治困难,解析尖孢镰刀菌致病机制对于挖掘更有效、安全的防控手段,促进农业可持续发展具有重要意义。生物钟通过调控免疫系统使得宿主对病原体的抵御及时且高效,但病原体的生物钟对宿主与病原互作的影响还缺少研究。

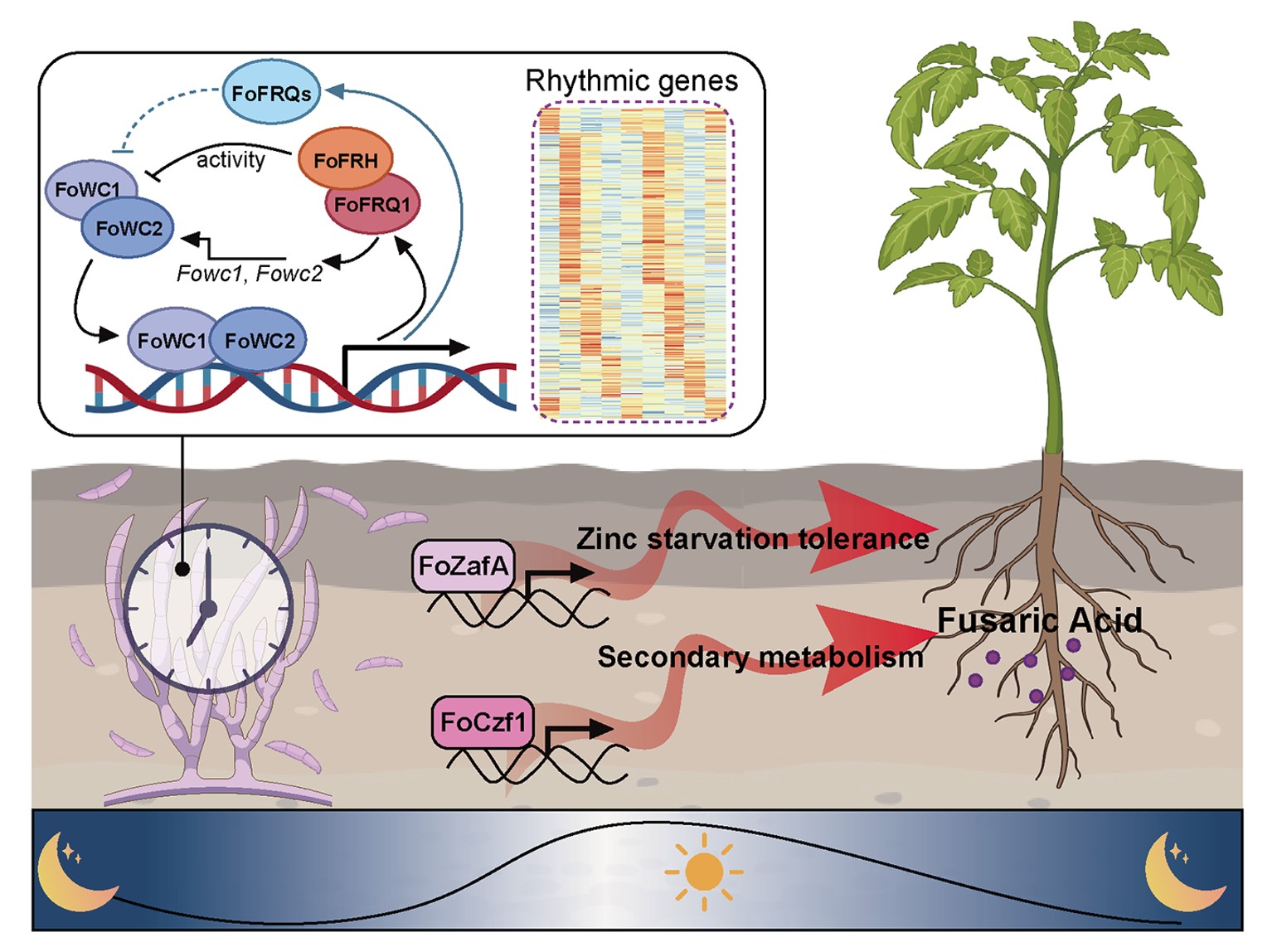

该研究发现尖孢镰刀菌对植物宿主的侵染存在昼夜变化,并证明这种变化由病原真菌的内源生物钟引起。转录组分析发现节律性表达的转录因子是执行调控的关键:其中,FoZafA调控病原真菌应对缺锌胁迫,FoCzf1调控植物毒素镰刀菌酸的生物合成。这些结果表明,病原真菌的内源性生物钟通过调控不同致病因子的表达影响其致病能力。该研究不仅揭示了内源性生物钟在尖孢镰刀菌发病机制和宿主入侵中的重要性,而且为农业病害防治策略提供了新思路。

图1. 尖孢镰刀菌内源性生物钟通过调控锌胁迫应答和次级代谢通路影响真菌致病性

中国科学院微生物所博士研究生卢悄佳、特别研究助理余慕群和副研究员孙宪昀为论文共同第一作者,刘晓研究员为论文通讯作者。研究得到了中国科学院微生物所蔡磊研究员、刘宏伟研究员、李少杰研究员,云南大学党云琨研究员,河南大学徐小冬教授,中国农业大学何群教授和德克萨斯大学西南医学中心Yi Liu教授等的支持与帮助。研究获得北京市自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项和国家自然科学基金等项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1126/sciadv.ads1341