抗体治疗在新冠疫情期间发挥了重要作用,但随着新冠病毒不断发生逃逸突变,特别是受体结合域(RBD)这一关键靶位的突变,使得基于康复病人获得单克隆抗体的研发路径面临严峻挑战。

前期,高福院士团队在定义新冠病毒RBD隐蔽表位(cryptic epitope)的研究中偶然发现:将RBD-8表位抗体BIOLS56与RBD-5表位抗体IMCAS-L4.65连接为单链双特异性抗体(scDb)后,对BQ.1与BQ.1.1突变株的中和活性比两个单克隆抗体独立作用或使用1+1鸡尾酒疗法活性高出300倍。

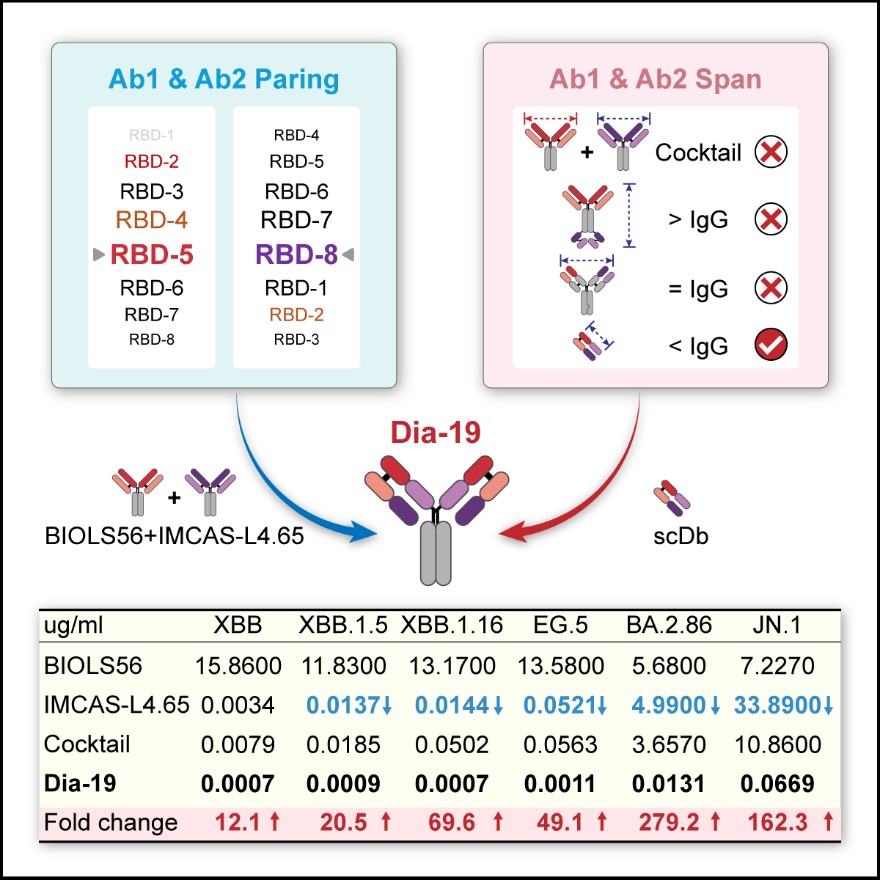

为寻找更多抗体对抗逃逸变异,高福院士团队与山西高等创新研究院合作,利用噬菌体展示技术可定制化筛选优势,找到了与BIOLS56和IMCAS-L4.65表位相同但中和谱不同的三个抗体:IMCAS-364(RBD-8)、IMCAS-316(RBD-8)和IMCAS-123(RBD-5)。基于新的抗体,团队创建了可以验证抗体协同效应产生与消失的实验评价体系,明确了协同效应产生需要的共性条件:双特异构架中两个抗体的抗原结合位点距离必须小于天然IgG的 Fab之间的抗原结合位点距离才能出现协同效应。在此类双特异抗体构架下,RBD-5抗体可以与RBD-2、RBD-3、RBD-6、RBD-7与RBD-8抗体产生协同效应。

随后团队详细阐明了RBD-5抗体在scDb构架下如何拉动RBD打开,从而帮助RBD-8抗体进入表位的分子机制。同时验证了协同效应产生与linker的长度与柔性无关,明确双特异抗体发生在刺突蛋白之间的RBD-5与RBD-8的“短桥联作用”是协同效应产生的关键,为进一步利用与拓展该效应奠定了理论基础。

基于上述机制,团队与沈阳三生药业合作优化了BIOLS56与IMCAS-L4.65的组合,研发双特异抗体Dia-19。与传统双特异抗体相比,Dia-19选用了scDb-FC构架,仅需一条基因编码抗体表达,具有良好的生产纯化适应性。其中和活性覆盖包括EG.5与JN.1等最新突变株。Dia-19于2024年2月8日获得了国家药品监督管理局的药品临床试验批准通知书。

中国科学院微生物研究所仝舟副研究员、山西高等创新研究院仝剑宇研究助理、国家疾控中心病毒病所雷雯雯副研究员为论文共同第一作者。中国科学院微生物研究所高福院士和沈阳三生制药娄竞教授为该论文的共同通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划、山西转型综合改革示范区科技创新项目和中国博士后科学基金等项目的经费支持。

图1 协同效应产生的两个必要条件

注:抗体配对规则:RBD-5与RBD-2、RBD-4、RBD-6、RBD-7和RBD-8的组合均可显示类似效果,符合表位配对原则的不同抗体均可产生该协同效应。双特异构架规则:双特异构架中两个抗体的抗原结合位点距离,必须小于天然IgG Fab之间抗原结合位点距离才能出现协同效应。基于此原理的双特异抗体药物Dia-19展现出对单抗逃逸突变株的协同挽救效果。

论文链接:https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(24)00666-1